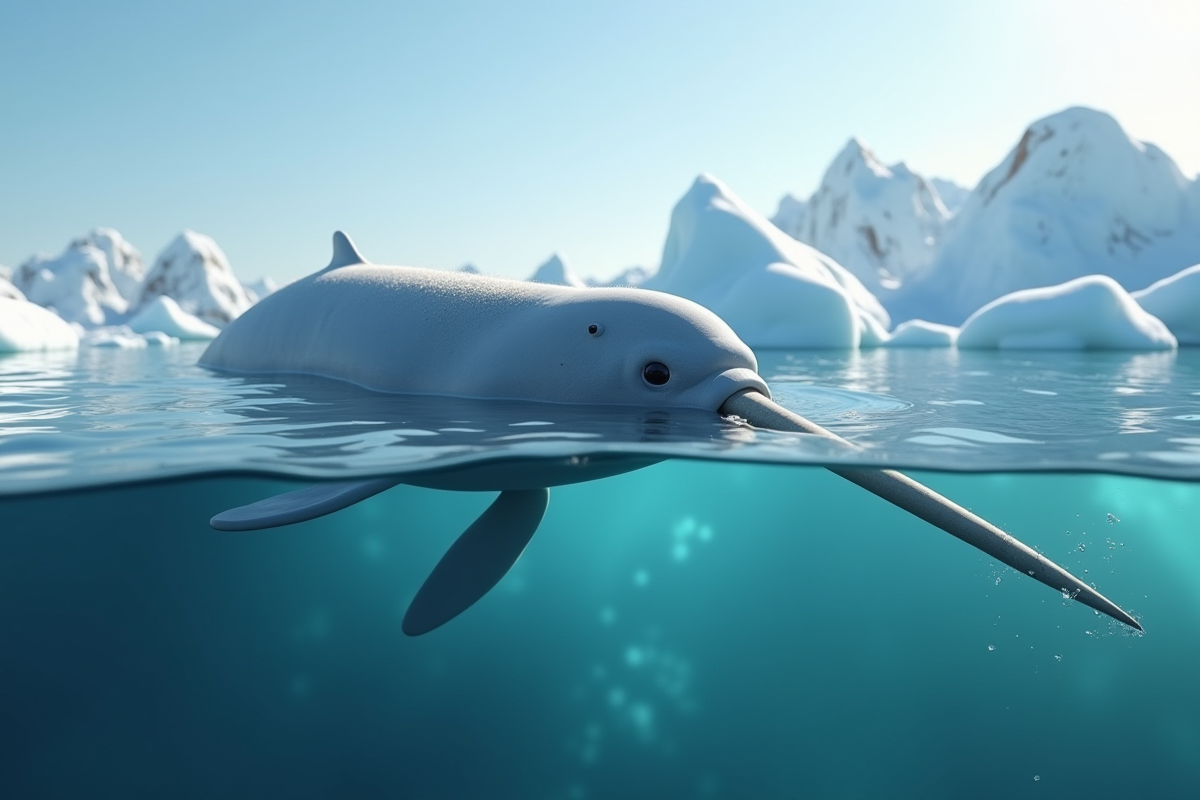

Trois mètres de dent torsadée, une légende médiévale et des millions de terminaisons nerveuses : le narval ne ressemble à aucun autre animal. Sa défense, si longtemps source d’interrogations, occupe une place à part dans l’imaginaire collectif comme dans les laboratoires. Depuis peu, les scientifiques décryptent enfin les secrets de cette structure fascinante, découvrant qu’elle regorge de capteurs sensoriels et qu’elle bouleverse nos idées sur la communication animale. Derrière le mythe, la recherche progresse, patiemment, révélant l’extraordinaire capacité d’adaptation de ce mammifère à l’une des régions les plus hostiles du globe.

Le narval, une énigme fascinante des mers arctiques

Le narval s’impose parmi les figures marquantes de la faune arctique. Monodon monoceros parcourt les eaux gelées du Groenland à la Russie, en passant par le Canada, l’Islande et la Norvège. Il intrigue, génération après génération, à cause de cette défense spiralée qui fait de lui le symbole vivant de la licorne des mers. Chez les mâles, cette dent spectaculaire, parfois longue de trois mètres, a longtemps alimenté toutes sortes de croyances et même un commerce florissant en Europe, où on lui prêtait des pouvoirs magiques.

La vie du narval est intimement liée à la banquise. Il se sert des glaces pour échapper à ses prédateurs et suit le rythme du pack, parfois jusqu’au large. Les scientifiques, qui suivent ses migrations depuis les fjords jusqu’en haute mer, saluent la capacité de l’espèce à se réinventer sans cesse dans un environnement en perpétuelle évolution.

Quelques repères clés permettent de mieux cerner l’animal :

- Habitat : océan Arctique, littoral et banquise

- Surnoms : licorne des mers, licorne des glaces

- Population estimée : environ 123 000 individus

La défense du narval continue de fasciner. Objet de curiosité et d’étude, elle éclaire aujourd’hui les chercheurs sur les codes de communication, les interactions au sein du groupe et le fonctionnement sensoriel de ce cétacé. Sa présence, discrète mais vitale, rappelle que le monde polaire regorge de formes de vie inattendues, capables de s’adapter et de résister là où tout semble impossible.

Quelles sont les particularités scientifiques de cet animal unique ?

Le narval monodon monoceros attire d’abord l’attention grâce à sa défense torsadée. Chez le mâle, cette dent perce la lèvre supérieure et peut dépasser trois mètres. Loin d’être un simple ornement, elle intrigue les chercheurs depuis des générations. Des études récentes, notamment à l’université d’Hokkaido, montrent que la défense remplit plusieurs fonctions. Véritable organe sensoriel, elle détecte les variations de température, de salinité et de pression, offrant à l’animal un sens supplémentaire, particulièrement utile dans les eaux glacées. Les scientifiques évoquent aussi une utilisation lors de la sélection sexuelle : la défense témoignerait du statut et de la vitalité du mâle.

Le comportement du narval se distingue aussi par la richesse de sa communication sonore. Il combine clics, sifflements, bourdonnements et chants. Grâce à l’écholocalisation, il repère ses proies, navigue sous la glace et échange avec ses congénères. Des experts comme Olivier Adam ou Evgeny Podolskiy rapprochent le narval de son cousin le béluga : tous deux font preuve d’une impressionnante souplesse vocale.

Autre fait marquant : la couleur du narval change avec l’âge. Les jeunes arborent une robe grise tachetée qui s’éclaircit en vieillissant. Ce mammifère polaire, véritable vigie de l’écosystème arctique, concentre des adaptations physiologiques et comportementales forgées par des siècles d’évolution au pôle nord.

Vie sociale, alimentation et adaptations : plongée dans le quotidien du narval

Dans les eaux glacées du pôle nord, le narval mène une vie sociale organisée. La plupart du temps, ce sont les femelles et leurs petits qui composent le cœur du groupe. Mâles et jeunes s’y joignent parfois, formant alors des rassemblements de plusieurs dizaines d’individus. Cette dynamique protège le groupe des prédateurs comme les ours polaires, les orques et parfois l’homme, mais elle facilite aussi la recherche de nourriture.

Le régime alimentaire du narval reflète une adaptation fine à la faune arctique. Il privilégie le flétan, la morue, le capelan, mais consomme également céphalopodes, crustacés et mollusques. Son mode de chasse repose sur l’écholocalisation, qui lui permet de repérer ses proies dans l’obscurité totale. Il peut plonger jusqu’à 1500 mètres et rester immergé plus de quinze minutes.

La reproduction du narval s’inscrit dans le cycle du printemps arctique, de mars à mai. Après une gestation longue de 14 à 15 mois, la femelle met bas un unique veau, qu’elle nourrira pendant de nombreux mois. Le rythme lent de la reproduction, un petit tous les deux ou trois ans, rend l’espèce particulièrement sensible aux perturbations. Sa longévité, entre 25 et 50 ans, ne compense pas totalement cette vulnérabilité.

Mais le narval, ce n’est pas qu’une question de science : il tient aussi une place forte dans la culture inuite. Chassé pour sa chair et sa défense, il occupe une position centrale dans les récits et les traditions de l’Arctique. Surnommé licorne des mers, il incarne le lien entre les hommes et la banquise.

Préserver le narval, c’est protéger la biodiversité arctique

Le narval, emblème discret des mers froides, cristallise la vulnérabilité des écosystèmes polaires. Sa survie dépend de la banquise, qui recule sous l’effet du changement climatique. Cette fonte bouleverse ses parcours migratoires, complique l’accès à la nourriture et accroît la pression des prédateurs, animaux ou humains.

Parmi les menaces récentes, la pollution sonore liée à la navigation maritime occupe une place grandissante. Les moteurs troublent l’écholocalisation du narval, essentielle à sa survie. À cela s’ajoutent la pollution chimique et le braconnage. Toutefois, la chasse reste réglementée dans certaines régions pour respecter les besoins des communautés inuites.

Voici quelques données qui permettent de situer la situation du narval :

- Population estimée : 123 000 individus (2017)

- Statut UICN : préoccupation mineure

- Présence sur la liste CITES

Des organisations telles que WWF-Canada agissent pour défendre l’espèce. Plus qu’une simple curiosité des mers, le narval incarne l’équilibre fragile du vivant dans l’Arctique. Sauver son habitat, c’est maintenir le tissu de la biodiversité arctique, des poissons jusqu’aux plus grands mammifères marins. Dans la lumière changeante du pôle, chaque présence compte, et le destin du narval rappelle que la marge de manœuvre, là-haut, se réduit à vue d’œil.